Gli organismi politico-economici internazionali mainstream richiedono ad una sola voce riforme strutturali del lavoro nel nostro paese. Nello studio Going for Growth 2013 (Verso la Crescita), l’OCSE, per voce di Padoan – allora capoeconomista dell’OCSE –, ha chiesto profonde riforme del mercato del lavoro nei paesi europei P.I.I.G.S. Non più tardi di ieri (5 Marzo) la Commissione Europea ha deciso di sottoporre l’Italia ad un monitoraggio speciale a causa del suo debito fuori controllo; la Commissione «deciderà ulteriori passi» che il nostro paese dovrà intraprendere, dal momento che «l’Italia deve affrontare il livello molto alto del debito e la debole competitività esterna, entrambi radicati nella protratta lenta crescita della produttività e che richiedono politiche urgenti»; naturalmente «la Commissione compirà un monitoraggio specifico delle politiche raccomandate all’Italia dal Consiglio nell’ambito del semestre europeo [l’esercizio di controllo dei bilanci nato dal rafforzamento della governance della zona euro, n.d.r.] e farà regolari rapporti all’Eurogruppo e al Consiglio», sottoponendo il paese a procedure di infrazione – quindi multe da pagare – in caso di inottemperanza. Chi ha letto le precedenti pubblicazioni su Siderlandia sa bene che, da un punto di vista macroeconomico, un elevato debito pubblico è un problema residuale rispetto al reale problema delle economie: l’abnorme debito privato, che si è scaricato e continua a scaricarsi su quello pubblico.

Anche la competitività può essere conseguita con diversi tipi di produttività: produttività del lavoro e/o produttività degli investimenti. Dal momento che l’intervento pubblico in economia è un tabù per la Commissione Europea – e per il nostro Governo, che si accinge a tagliare le spese pubbliche ed i servizi, non certo ad incrementarli – e dal momento che gli imprenditori italiani tutto fanno meno che investire i profitti in capitale fisso e tecnologia (a livello macro, ovviamente) l’unica leva d’azione contemplata per aumentare la produttività – che poi altro non è se non il prodotto per unità di fattore produttivo impiegato – è il lavoro. Ecco allora che Padoan, il nuovo Ministro dell’Economia italiano, si è subito precipitato a rassicurare i partners europei affermando che le riforme del lavoro previste durante il suo mandato sono in linea con le richieste della Commissione. Ed ecco che Renzi, il 17 Marzo, presenterà alla Merkel (prima che ai sindacati italiani) il Jobs Act ‹‹nel solco di una politica neo-liberista che informa le attuali proposte di riforme strutturali. Semplificazione, meno burocrazia e meno regole sono tutte belle parole che potrebbero sottendere una confermata volontà di deregolamentare il mercato del lavoro, rendendolo ancora più flessibile, non solo in entrata, ma anche in uscita, riducendone le tutele. Se questo fosse l’obiettivo, esso si inscriverebbe appieno nel solco della politica europea della flessibilità del lavoro per riacquistare competitività con le svalutazioni competitive interne, del lavoro. Se così fosse, il programma sarebbe da rigettare›› (Davide Antonioli e l’economista Paolo Pini in un recente articolo pubblicato su Sbilanciamoci).

Il presupposto teorico neoclassico della “maggiore flessibilità” è che la disoccupazione involontaria semplicemente non esiste, per cui la sua presenza è sintomo di ostacoli all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; con un corollario di non poco conto: se le condizioni di mercato sono cambiate è possibile che i disoccupati restino tali perché non si accontentano di salari nominali più bassi. Detto in parole povere: la disoccupazione italiana non è riassorbita perché, secondo economisti come Gutgeld e tecnici PD come Taddei, i salari nominali generali sono troppo alti. Ma questo non possono confessarlo erga omnes. Il lettore noterà che Renzi o Barroso o Rehn non parlano di livelli adeguati di salari necessari a condurre una vita dignitosa: si limitano a parlare dell’elevato tasso di disoccupazione, rimandando la risoluzione del problema di sopravvivenza dignitosa ad improbabili – almeno in Italia – sostegni economici per le persone più povere, sul modello tedesco. Se il problema è la disoccupazione, indipendentemente da un livello di salario considerato adeguato a condurre una vita dignitosa, allora è bene sapere che gli economisti Brancaccio e Suppa hanno dimostrato già da un paio di anni che non esiste alcuna relazione tra flessibilità del lavoro e tasso di disoccupazione.

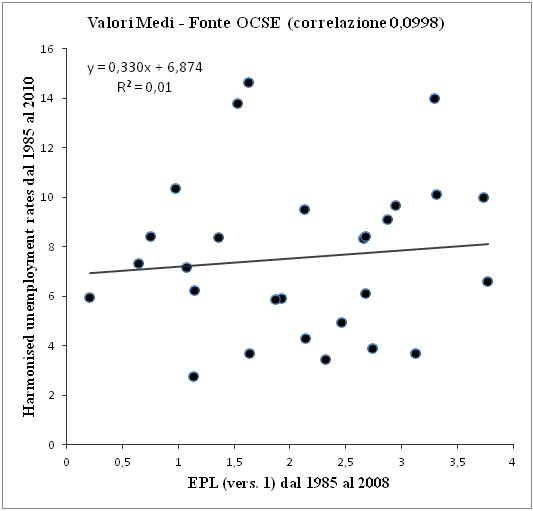

Grafico 1 tratto da D. Suppa, Appendice statistica (in E. Brancaccio, Anti-Blanchard, cit.; elaborazione su dati OECD

Proprio l’OCSE, cioè lo stesso organismo economico internazionale che ci chiede di rendere più flessibile il lavoro, pubblica ogni 5 anni un Indice di Protezione del lavoro (EPL- Employment Protection Legislation): misura il grado di protezione normativa e contrattuale dei lavoratori dei paesi aderenti all’OCSE (quindi anche dell’Italia), e implicitamente definisce il grado di flessibilità del mercato del lavoro. Questo indice oscilla da 0 (protezione del lavoro nulla) a 5 (protezione del lavoro massima), e per un insieme di paesi in un arco temporale che va dal 1985 al 2008, si distribuisce secondo il grafico 1, in cui sull’asse orizzontale ci sono i valori di EPL misurati nel tempo per diversi paesi, e su quello verticale ci sono i tassi di disoccupazione riferiti ai paesi nei quali l’EPL è stato misurato. La classica raffigurazione a nuvola che gli economisti conoscono bene indica una sola cosa: non esiste un legame tra maggiore flessibilità e minore disoccupazione. Se esistesse, i puntini del grafico sarebbero molto meno “dispersi” e la retta sarebbe inclinata a 45 gradi da sinistra verso destra; invece la retta è praticamente orizzontale.

Dice Brancaccio: ‹‹La tesi prevalente, secondo cui la flessibilità aumenterebbe i posti di lavoro, non sembra dunque trovare riscontri empirici convincenti. Ma c’è di più: anche Blanchard [capoeconomista del FMI], dopo un’accurata disamina dei principali lavori empirici sul tema, giunge a una conclusione secca: «le differenze nei regimi di protezione dell’impiego appaiono largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei vari paesi» (O. Blanchard, “European unemployment: the evolution of facts and ideas”, Economic policy 2006)››.

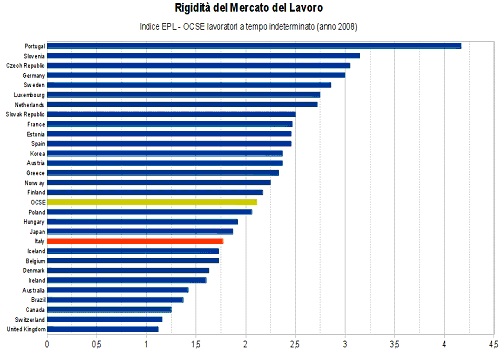

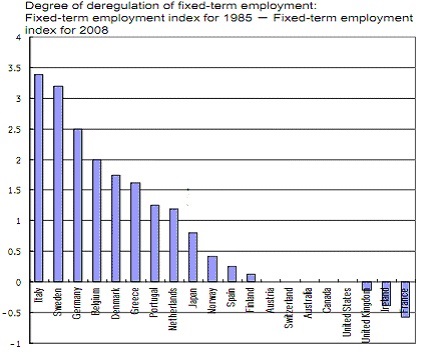

Ma c’è di più. Come si evince dal grafico 2, la stessa OCSE che ci chiede di rendere ancora più flessibili i nostri contratti di lavoro a tempo indeterminato – perché è a questi contratti che si vuole mettere mano – ammette che gli Indici di Protezione del Lavoro a tempo indeterminato in Italia sono abbondantemente sotto la media dei paesi OCSE e molto al di sotto di paesi come Francia e Germania. Non solo: dal grafico 3 si capisce che l’Italia, a partire dal 1985, “grazie” al Pacchetto Treu, passando per la Legge Biagi fino ad arrivare alla Legge Fornero, ha fatto il record di riduzioni di tutele in ambito lavorativo, se paragonata agli altri paesi. Se, dunque, la disoccupazione non è riassorbita dalla maggiore flessibilità – lo dimostra anche l’attuale tasso di disoccupazione al 12,9%, livello massimo da quando esistono le serie storiche Istat – qual’è lo scopo ultimo di un’ennesima riforma del lavoro in salsa liberista? Dal momento che la comunità scientifica non può ignorare queste evidenze, azzardo una risposta: spazzare via i sindacati non gialli, eliminare definitivamente i contratti nazionali (o ridurli ad una piattaforma minimale), e inasprire la lotta fra poveri per accelerare un dumping salariale al ribasso a tutto vantaggio della quota profitti sul reddito prodotto (che infatti continua a salire). Se questo è il disegno per recuperare produttività del lavoro, quindi competitività, questo paese è destinato ad una deriva greca.

Grafico 2: Rigidità mercato lavoro

Grafico 3- riduzioni di tutele per il lavoro a tempo indeterminato dal 1985 al 2008 – OCSE.