di Roberto Polidori

“La discesa dello spread non deve ingannare”, titola il Dott. Di Palma in un articolo pubblicato sul Corriere del Mezzogiorno del 24/03/2012. Il senso del godibile pezzo è chiaro: la BCE (Banca Centrale Europea) ha fatto la sua parte, inondando il sistema di liquidità e concedendo ai paesi “ritardatari” il tempo necessario per compiere quelle riforme strutturali volute dalla Troika (BCE, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale) e necessarie a convincere i mercati finanziari che l’opera di risanamento dei bilanci pubblici è a buon punto. In quest’ottica, dice il Dott. Di Palma, ci vuole “responsabilità comune” per superare gli schieramenti e gli interessi di parte onde completare questa riforma del mercato del lavoro necessaria – con la lotta all’evasione fiscale e l’implementazione di una massiccia campagna di privatizzazioni – ad accaparrarsi definitivamente la fiducia degli investitori internazionali e a fornire le “basi per una nuova fase in cui lo sviluppo economico sia il caposaldo di un risanamento complessivo e duraturo del sistema Italia”.

A parte il generico e condivisibile richiamo alla lotta all’evasione e agli sprechi di finanza pubblica e l’altrettanto generico anelito alla “crescita”, c’è qualcosa che non torna nell’analisi dell’autorevole banchiere, che condivide sostanzialmente le azioni di politica economica intraprese dal governo dei “tecnici”.

Il governo Monti sta espletando alla lettera il compitino assegnato all’Italia dalla BCE in data 05/08/2011 esattamente come i governi di Portogallo, Spagna e Grecia cercano di dare applicazione a letterine fotocopia confezionate dalla stessa istituzione ed inviate ai loro governi. Per “ricompattare” le politiche fiscali dei singoli paesi europei in forte disavanzo di bilancio e/o di debito pubblico è stato deciso il “fiscal compact” europeo che prevede l’azzeramento dell’autonomia fiscale dei singoli paesi (sono fortemente limitate nel decidere come investire i propri soldi) e la costituzionalizzazione del divieto di disavanzo in ciascun paese europeo. Ciò significa essenzialmente “legare le mani” agli stimoli esogeni di politica economica anche definiti “stabilizzatori sistemici” in economia. E questo, si badi bene, anche per i paesi aderenti all’Unione Europea che finora non hanno avuto alcun problema di bilancio.

La dimostrazione del corto-circuito tra azioni intraprese e risultati derivanti da tali azioni sta proprio – paradossalmente – nell’evidenza empirica attestata dallo stesso Dott. Di Palma nell’articolo citato: l’economia italiana è entrata in recessione e continuerà a rimanere in recessione per lungo tempo. L’autore del pezzo è giustamente preoccupato per la riduzione dei consumi legata essenzialmente all’aumento delle imposte (75% della manovra Monti) e alla riduzione di spesa pubblica (25% della manovra Monti): gli economisti sanno bene che il 60-70% del Pil di un paese ad economia di mercato matura (come il nostro) è costituito dai consumi. Se i consumatori non dispongono di reddito necessario per consumare, il PIL crolla. Se non hanno soldi in tasca questi soldi non entrano nel circuito ed il sistema economico soffre. E soffre anche il sistema bancario, le cui sofferenze – cioè le mancate restituzioni di prestiti – aumentano, inducendo l’industria bancaria a ridurre i finanziamenti ed aumentare gli interessi richiesti a causa del maggior rischio di non restituzione (ma di questo argomento ho già trattato in altra sede. Persino la casalinga della porta accanto si pone il seguente interrogativo: “ma se il potere d’acquisto di chi dovrebbe rilanciare l’economia viene strozzato ulteriormente con aumento di tasse e riduzione di spesa, chi farà crescere il sistema? Chi comprerà le merci ed i servizi?”. E’ una buona domanda, alla quale, al di fuori di generiche e non scientifiche dichiarazioni d’intenti, la teoria economica classica offre risposte da “economia voodoo” – come ebbe a definirla George Bush Senior quando i suoi consulenti economici da “libero mercato” gli svelarono le proprie ricette di politica economica.

Per motivi di spazio dedicherò solo un breve accenno al debito pubblico italiano. Il tormentone riproposto come un mantra insopportabile è: ” bisogna privatizzare e vendere i beni pubblici per ridurre lo stock di debito e pagare meno interessi”. A parte il fatto che abbiamo una lunga tradizione di privatizzazioni molto convenienti per il privato e poco convenienti per lo Stato – lo storico Carlo Cipolla ha quantificato in 100 MLd di euro ai valori attuali le privatizzazioni dei primi anni novanta che ci permisero di pagare l’ingresso nell’Europa Unita: una svendita di beni pubblici1 – resta da capire in quale periodo il debito pubblico italiano si è formato ed è cresciuto e soprattutto quali delle due componenti del rapporto debito/PIL si sono maggiormente mosse. A cosa è servito questo “maggior spreco di denaro pubblico”? E’ importante saperlo, perché può essere decisivo capire se i soldi pubblici sono serviti soltanto a rendere ipertrofico il settore statale ed il welfare oppure se sono stati utilzzati per cristallizzare oligopoli privati. Può essere utile sapere che, secondo i dati ufficiali OCSE, la spesa italiana per politiche del lavoro è pari all’ 1,84% del PIL contro il 2,27% della Germania ed il 2,54 % della Francia (cfr. Repubblica del 21/03/2012), mentre la spesa sanitaria italiana è il 9,1% del Pil, inferiore alla media dei paesi OCSE (i paesi maggiormente industrializzati al Mondo) e di gran lunga inferiore a Germania e Francia.

Circa le origini del debito pubblico italiano ed il suo vertiginoso incremento a partire dagli anni settanta, è forse il caso di ricordare che questo processo riguarda anche paesi da sempre ultra-liberisti e con un settore pubblico non sviluppato come il nostro (Regno Unito e Stati Uniti per esempio), e che quindi, sulla carta, non avrebbero dovuto manifestare questo tipo di problemi. Come mai? Ci sono studi storico-economici di un certo rilievo, poi, che dimostrano come l’incremento di debito pubblico sia più legato ad una decrescita economica da “riduzione di salari” ed a fattori “monetari” (e quindi strettamente connessi al malfunzionamento delle presunte infallibili teorie liberiste che continuano ad essere riproposte in questo nefasto frangente storico). Economisti italiani e stranieri hanno dimostrato che il debito pubblico italiano è cominciato a salire alla fine degli anni settanta non tanto per la dissolutezza dei governi che si sono succeduti, quanto per “pagare” l’ingresso dell’Italia nel Sistema Monetario Europeo, antesignano dell’attuale Europa Unita.

Un’ultima domanda che ci si pone usualmente quando si parla del debito pubblico italiano è la seguente: ma perché paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o il Giappone, che presentano rapporti debito/PIL pari o superiori al nostro (il Giappone ha un rapporto debito/PIL pari al 240%) vantano spreads bassissimi e, quindi tassi d’interesse prossimi allo zero? Semplice: perché hanno mantenuto la sovranità monetaria che si traduce in libertà di attuare le proprie politiche economiche senza essere vincolati ai voleri di una Banca Centrale privata (la BCE, appunto): stampano la propria moneta e finanziano le proprie economie.

E’ chiaro che i prestiti a tre anni al tasso dell’1% accordati dalla BCE alle banche commerciali (110 Mld sono stati sottoscritti dalle banche italiane) sono serviti parzialmente ad acquistare titoli di Stato al 4-5% – abbassando così gli spreads – e consentiranno alle banche di tirare un sospiro di sollievo e fare guadagni facili (si chiama carry-trade) mentre i lavoratori dipendenti e le partire IVA dei paesi in cui queste banche hanno sede legale continueranno a pagare; la BCE spera che, durante questi tre anni, gli istituti di credito immettano questi liquidi anche nel circuito monetario prestando a privati ed imprese per far ripartire l’economia: le rilevazioni empiriche dicono che, per ora, non è così perché le banche, appunto, preferiscono parcheggiare i liquidi non spesi per acquistare titoli di Stato nello stesso deposito BCE. C’è un mare di liquidità non utilizzata per rimettere in moto l’economia. Naturalmente la BCE viene finanziata dagli Stati membri (la quota italiana è pari la 18% del suo patrimonio); gli Stati menbri, a loro volta, sono finanziati dalla fiscalità generale (cioè noi) e la pressione fiscale è salita in Italia al 55% del reddito: in pratica la fiscalità degli Stati garantisce la Banca Centrale Europea da eventuali insolvenze delle banche private che hanno preso i soldi a prestito. Noi siamo i prestatori di ultima istanza delle banche commerciali (private) alle quali chiediamo i prestiti e, cosa assurda ma vera, paghiamo con le tasse il guadagno privato costituito dalla differenza tra il tasso di interesse percepito dalle banche che hanno in pancia i titoli di stato italiani (al 4-5%) e il tasso di interesse (1%) che queste banche hanno pagato alla BCE per farsi prestare i soldi che avrebbero dovuto essere immessi nel circuito economico.

Una volta assodato – e come poteva essere altrimenti – che cresce la sperequazione tra chi possiede di più e chi possiede di meno in tutti i 34 paesi dell’OCSE – secondo le ultime rilevazioni scientifiche riportate nel magnifico lavoro “Divided we stand” pubblicato nel 2011 – resta da capire se questa maggiore ingiustizia abbia un senso; se, cioè, sia perpretata in funzione di un prevedibile e probabile miglioramento futuro.

Le evidenze empiriche raccontano ancora una volta che non è così; la Grecia è il primo paese ad essere entrato – anche per colpe dei propri governanti – nella spirale della crisi del debito sovrano a fine 2009 ed è dunque il paese a cui fare riferimento in ottica previsionale: un pacchetto di aiuti da 130 mld di Euro accordati per tre anni, un default pilotato e tagli in sequenza al welfare, allo stato sociale, agli stipendi pubblici e privati, non sembrano aver migliorato le prospettive di crescita del paese. La Grecia ha svenduto il proprio patrimonio pubblico (alla Germania, guardacaso) e non ha più una propria industria; in cambio i salari statali minimi (e sono quasi tutti minimi ora) sono scesi a 560 Euro lordi (400 netti), l’IVA è salita a livelli siderali – ciò che succederà in Italia tra Settembre ed Ottobre – e nonostante un doppio taglio a salari e pensioni del 40% in due tranches, si sta pensando ad un ulteriore riduzione dei salari minimi di un altro 18%: abbiamo in piena Europa Unita (??!!) un popolo privato della propria sovranità che è entrato sotto l’amorevole ala protettiva della Troika con rapporto debito/Pil al 140% e, dopo l’azzeramento del proprio sistema economico e sociale, questo rapporto è salito al 165% dato che, ovviamente, il paese è in recessione da 4 anni ed il PIL non fa che scendere. Ma chi consuma in Grecia? Non certo il popolo greco. Viene il dubbio che la casalinga della porta accanto abbia più buon senso di tanti economisti e tanti tecnici al governo . A meno che questi nostri tecnici non vogliano scientemente riproporre il modello greco in Italia. E’ un modello di appropriazione di risorse e vite già sperimentato in Sudamerica ed in Africa a partire dagli anni settanta. Nel giro di due anni la popolazione greca si è ridotta di quasi il 10% perché un milione di persone è emigrato, il tasso di suicidi è aumentato in modo esponenziale e, se gli stipendi statali minimi netti arriveranno a 300 euro al mese, avremo livelli di sussistenza cinesi in Europa. Con una differenza rispetto alla Cina: il livello generale dei prezzi, trainato da energia e servizi, è molto più alto e continua a salire in tutta Europa, Grecia inclusa. Il PIL Greco è crollato del 13% rispetto ai valori registrati nel 2008 facendo piombare la Grecia in una depressione anni 30 con disoccupazione ufficiale al 17%.

Portogallo e Spagna seguono a ruota: la Spagna soprattutto, entrava nel tunnel della crisi con un rapporto debito/PIL attorno al 60% – considerato quindi ottimale dalla’Unione Europea: il salvataggio pubblico di debiti privati ha fatto lievitare immediatamente questo rapporto al 100% a conferma che risolvere con ulteriori misure di austerità crisi strutturali di un sistema economico intimamente instabile non è una buona idea2. E non è neanche una buona idea fossilizzarsi sulla “riduzione ad ogni costo” del debito pubblico con tagli alla spesa pubblica perché l’evidenza empirica sta confermando che questa è la strada più veloce per azzerare diritti e sistemi sociali consolidati in cambio di peggioramenti degli scenari economici. Insomma, alla fine, quei 250 economisti che, a partire da giugno 2010, hanno redatto una famosa lettera nella quale pronosticavano futuri foschi per le economie europee che avessero intrapreso quaste misure di austerità, forse avevano ragione.

E forse, focalizzando l’attenzione sulla recentissima riforma del mercato del lavoro, hanno ragione anche adesso quando pongono l’attenzione su un particolare sfuggito ai più: la lettera della BCE indirizzata al Premier Berlusconi – citata all’inizio di questo pezzo – indicava come indifferibile una riforma del lavoro che toccasse (anche nominalmente) i salari pubblici; il potere di licenziare singolarmente il lavoratore per motivi “economici” – un datore di lavoro sano di mente non licenzierebbe mai un lavoratore per motivi “discriminatori” – equivale all’azzeramento dell’azione sindacale tesa a contrattare livelli decenti di salario e a garantire i diritti minimi sul posto di lavoro.

Insomma: licenziare per (evantualmente) riassumere a costi più bassi un lavoratore anche addestrato diventa la normalità, anche nel settore pubblico: i dipendenti pubblici rischiano eccome.

D’altra parte non è possibile pensare che un governo composto da economisti laureati in esclusive facoltà economiche non conoscano la teoria economica e gli studi empirici condotti in tema di economia del lavoro: è ancora l’OCSE a dimostrare che non c’è correlazione positiva tra maggiore flessibilità lavorativa (in entrata ed uscita) e incremeto dell’occupazione: cioè a maggiore libertà di assunzione e licenziamento non corrisponde un maggior tasso di occupazione. Esiste ormai una letteratura consolidata sull’argomento, sul quale si sono esercitati anche economisti liberisti di fama mondiale: uno studio del 2006 di Olivier Blanchard, capo-economista del Fondo Monetario Internazionale, proprio non ce l’ha fatta a dimostrare il legame tra le due grandezze.

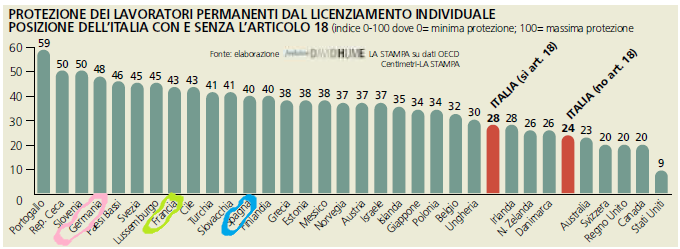

Ancora: l’OCSE ha elaborato un Indice di Protezione dei Lavoratori (EPL) a livello dei 34 paesi più industrializzati al Mondo e ha stabilito che l’Italia ha fatto registrare il record nella caduta di questo indice dal 1996 al 2008: il nostro paese ha perso 1,68 punti contro gli 0,97 della Germania.

Il grafico dimostra che, a livello dei paesi più industrializzati, i nostri lavoratori sono già tra i meno protetti, altro che “modello tedesco” . Non è possibile pensare che questi studi economici siano sconosciuti ai notri economisti al governo. A questo punto rimane una sola spiegazione: in assenza di investimenti pubblici in innovazione, in mancanza di una classe imprenditoriale che riesca a fare “senza” foraggiamenti a fondo perduto e sgravi fiscali – in teoria sacrosanti a causa dell’alto livello di imposizione fiscale in Italia – la strada che questo governo ritiene più percorribile per fare concorrenza è quella del dumping salariale nei confronti dei paesi Europei “forti”, dei quali saremo sempre più contoterzisti. Se il quadro è questo non credo proprio che il nostro paese sia destinato ad una forte ripresa di “produttività” e “competitività” con aumento di salari grazie a queste “riforme strutturali”; è più probabile che l’Italia si accodi ad altri paesi del Sud-Europa destinati alla “mezzogiornificazione” – come ben ha spiegato il premio Nobel per l’Economia Krugman – che sperimenteranno forse un rimbalzo produttivo dopo una lunga depressione com fortissima emigrazione.

Poi guardo questo video registrato nel settembre 2011, mi passa per la mente un brutto pensiero mentre si svolge davanti ai miei occhi il film della distruzione greca: forse Monti queste cose le sa e la cancellazione di diritti mascherata con il nome di “riforme strutturali” è un modo per annientare le resistenze in nome della stabilità (di pochi). Poi mi riprendo e mi convinco che non può essere vero, ma nel dubbio conviene lottare.